杂谈县名变更和文字改革

文章来源:本站 发布者: 发布时间:2021-04-19 阅读:1070 次

来源:

一. 浅谈历史上县名的成体系变更

无论客观必要与否,地名变动在任何时空都可以说是家常便饭,尤其是在文明兴废、政权更替的过程中——你不能希求土耳其人继续称呼那里为“君士坦丁堡”,也不能指望赫鲁晓夫掌权之后还有“斯大林格勒”。尽管我国因为文明内核的稳定性及延续性较好,使得至少县级行政区划名整体来看算是比较稳恒的,但有的时候也架不住像王莽、杨广、李隆基这类复古主义狂热分子的瞎折腾。除去某些中央层面开展的全范围地名改动,各地小范围或孤立的地名变更也是时常有之,原因也是五花八门。我国历史上极为常见的一类就是因避讳而改名(不只地名),避讳按缘由又可分为“忌讳”、“敬讳”和“憎讳”等多种情况。“忌讳”者,有东汉定都洛阳后,以汉为火德,而水可灭火,遂改“洛阳”为“雒阳”;又有说杨坚以“阳曲”音同“杨曲”,遂改阳曲县为阳直县。“憎讳”者,有五代时吴越国与吴国交恶,而吴国国君姓杨,“阳”与“杨”同音,故改富阳县为富春县、暨阳县为诸暨县、松阳县为长松县。“敬讳”则是最常见的一种,对于地名来说,帝王之名、圣贤之名都可能需要敬讳。这当中相当经典的一出便是清朝雍正三年(1725),为避文圣孔老二的名讳,下令除四书五经外,遇“丘”字即写作“邱”。经受过这条避讳令洗礼的县名大略有下:丘县,今河北邱县内丘县,今河北内丘县任丘县,今河北任丘市霍丘县,今安徽霍邱县章丘县,今山东济南市章丘区安丘县,今山东安丘市商丘县,今河南商丘市沈丘县,今河南沈丘县封丘县,今河南封丘县丘北县,今河南丘北县所有避“丘”为“邱”的县名,在新中国的文字改革运动中都陆续恢复了原名,但不知为何邱县和霍邱县把因避讳而改的“邱”当作古名,后来又给改了回去。不过“邱”字本身即是“丘邑”,最初也是地名专属用字,把地名中的“丘”改作“邱”虽有意义重复之嫌,但也勉强说得过去。除避讳之外,不少朝代还曾改置一些祈福或纪念性质的“彩头名”。以唐朝为例:有唐一代曾先后新置或改名七个县为“唐兴县”。天宝元年(742)改道州唐兴县为“延唐县”,后梁改称“延昌县”,后唐同光元年(923)又改回“延唐县”。天宝元年 (742) 改万安县为“福唐县”,后梁改称“永昌县”,后唐同光元年 (923) 又改回“福唐县”。至德二年(757)改安边县为“兴唐县”,为兴唐郡治;后唐同光元年(923)改元成县为“兴唐县”,为兴唐府治。乾元二年(759)改安丘县为“辅唐县”,后梁恢复原名,后唐同光元年(923)又改回“辅唐县”。近代以来,我国规模最大的一次的地名统一变更发生在民国初年。首先是民国二年(1913)1月颁布的《划一现行各道地方行政官厅组织令》,此令定“道”为二级行政区划,裁废清代无直辖地的府,并将有直辖地的府、直隶州、直隶厅和散州、散厅均改置为县。此举致使大量与附郭县不同名的府名被废弃,一些附郭县的名称也因实际情况有更改(如多个附郭县裁并为一个时改名)。而大量单字名的州被降为县也使得单字县名倍增。在“废府留县”之后,明清以来越发常见的县名重复现象变得愈加严重。于是在民国三年(1914)1月,北洋政府颁布了《内务部改定各省重复县名及存废理由清单》,此清单考察了全国94组、221个重名县,将各组同名县保留一个,其余全部改名。此次理论上共改县名127个,而实际操作上各地又有自行改动。这一次县级行政区大规模统一改名可以说为我国日后的地名标准化工作奠定了良好基础。新中国成立之初的县名改动情况,同民国时期大致略同,常见的无非是改重复县名、两县或多县合并后改名、出于纪念意义的改名(如民国时改香山县为“中山县”、八路军改辽县为“左权县”),以及各地方因为不同原因的自发改名。然而在地级市和市管县体制兴起后,一整个县成建制地改设为“市”或“区”的现象越来越常见。尽管多数县在改制时都维持了原名,但仍有相当一部分地方选择了在改市或改区时更名,由此引发了新一轮地方自发的县级行政区改名浪潮。县市自发更名的具体原因非常广泛,我个人将其分为两大类。一类原是单字县名,在撤县设市或设区时硬性需要改为双字名:很多单字县名都是原州名降级而得,所以不少即顺势改称“某州”,如通县改为“通州”、胶县改为“胶州”;历史上不曾为州的则不少会选择改称“某城”、“某都”或“某邑”,如邹县改为“邹城”、花县改为“花都”、户县改为“鄠邑”;选择仍然保留“县”这一通名,比如万县曾经改为“万县市”、辉县改为“辉县市”;其他方式的另取新名,如复县以县治所在市镇命名,改为“瓦房店市”;另如锦县,地级锦州市占了“锦州”之名,于是取“地处大凌河入海口”之意改为“凌海市”。第二类则是县市主动改名,这种多半是为了提升知名度或增强地域文化传承。此类的改法也有很多:恢复旧名,如苍山县改为“兰陵县”(尽管严格来说两者并无直接继承关系)、波阳县改回“鄱阳县”,以及刚才提到的丘县、霍丘县复丘为“邱”;原先是州府的城治,于是改为原州府名,如益都县改为“青州市”、汲县改名“卫辉市”、海康县改名“雷州市”;采用县治所在的新兴市镇名,如黄县改名“龙口市”、清江县改名“樟树市”,以及刚才提到的复县改名“瓦房店市”;以当地风景名胜命名,如灌县改名“都江堰市”、崇安县改名为“武夷山市”、德都县改名“五大连池市”。以上只是举了一些有规律的例子,各地不同的改法还有很多。上述例子大多是县级行政单位,因为地级市为统县行政区划,设地级市不必然影响母县名的存留。二. 县市更名方式的科学性与艺术性

不少人都不太认同用新兴市镇命名的做法,认为这样产出的新名“太土”、“没历史感”,这一点我不置可否。其实抛开文化审美的视角,设市时直接采用新兴市镇名在我看来是十分科学同时也是最尊重实际情况的。例如山东省“枣庄市”——这一城市就是建立在原先的”枣庄”之上,直接用原名可以说理所应当,还完全继承历史文化符号;唯一能批判的就是“枣庄”一名可能对于不少人来说过于通俗,不够书面或文雅。而改用州府城治名也是类似的道理,江苏省吴县的县城同时也是原苏州府府城,且多年以来民间也都习称作“苏州城”,那以苏州城为基础设置的市很自然而然地就可以称作“苏州市”。无论是以新兴市镇命名也好,还是用州府城治命名也罢,从理论上讲多数情况都是尊重基本事实的,是科学的。然而现实中我国当代的“市”却存在一个巨大的矛盾点,即大部分都是广域市,而不是狭义的仅包含核心城区与近郊的市。“县”虽然是我国传统的底层行政区划,但其概念依然是广域的,指的是一片地区;而“市”在传统意义上则是偏点状的自治体概念,其本意仅指商业人口聚集区,直至近古才逐渐用于指代综合都会。此种状况下,新兴市镇的名字一旦范围扩大,吞并甚至完全取代原来的县名,使狭域地名和上级广域地名地位反转,就很可能会带来歧义,令不熟悉具体状况的人困惑,甚至引发诸如“是否破坏文化传承”等一系列有关改名必要性的争论。还是以枣庄市为例,如果县和市的关系是县辖市,那么它就是”峄县枣庄市”。大家一看便知这是以峄县下辖的枣庄这一村落为中心设立的城市。现在的情况则是“枣庄市峄城区”,那不了解地级市模式的人就会感到些许困惑,思考为何以“庄”设的市还辖着一个“城”;如果再看到“枣庄市滕州市”,可能就会疑惑为什么“庄”还辖“州”。在古代这种新兴城镇上位的状况也并非不存在,不过如果“枣庄”是在古代上位,那多半是峄县迁治枣庄,继而改名为“枣县”之类的,一般不会像现代设市时保留诸如“庄”、“店”、“镇”一类的通名;旧治多半会降为“峄城镇”,这样各级区划的命名模式是相对稳恒且清晰的。举例而言,唐神龙三年(707)黄县迁治蓬莱镇,于是析置蓬莱县,继而吞并黄县。所以,当代地名指代范围的歧义主要是“市”和“区”概念的不规范、划设方式的不统一导致的。尽管现在多数人都清楚地级市和县级市的概念,也都能理解市管县的逻辑,然而很多时候,尤其是在地级市层面上,这种狭义的通用概念和广义的行政区划定义之间的冲突还是在上演:比如当一个人向我提到他在“广州市”的时候,他到底是在哪儿呢?这个在不同背景下是完全不一样的。如果他是增城人,那显然他应该是在越秀、荔湾这些核心市区(不过这种情况下他也可能就直说是在哪个区甚至哪个街区了);而如果他是武汉人的话,那他完全可能是在从化区的某个山沟里。“市”这一概念的急剧广域化同时还会带来一些身份认同上的问题。比如胶州市的居民可能不排斥甚至很乐意称自己是“青岛人”,但与此同时青岛市南区的某些大爷可能都不认为李沧区的原住民是青岛人(以上是我的假设,未必如此,如有冒犯请见谅)。扯远了。至于用风景名胜命名,其实也实属正常,或者说以辖境内的风物命名地方从古到今一直都是一件挺常见的事情。古今在这方面的主要差别无非是是否对地物名进行书面修饰,比如地物名是双字以上的情况下保留通名与否。举例而言,得名于巨野泽(或“大野泽”)的“巨野县”按现代的思路可能就会改设为“大野湖市”,而“武夷山市”放在古代可能就是直接改称“武夷县”。最后,关于地名到底“好听不好听”、“有没有文化”这类评判,我用 “深圳”和“驻马店”一例来说明一下我的看法。“深圳”即“深水沟”,理论上可以说是一个不能再通俗,不能再“土炮”的地名,但就我个人而言,我并不熟悉“圳”的概念。于是在我脑海里,“深圳”这两个字带给我的是华南乡间水田的那种湿热又明亮的感觉,甚至还有一丝当代水彩画的风味,反正和“土”完全不搭边;“驻马店”一名则会直接让我联想起老家隔壁那个平庸贫乏的“马留店村”,尤其“店”虽然本质是个很普通的村镇名后缀,但在我直观感受上简直就是贫瘠乡村的代名词。与此同时我一个东北的朋友则觉得“深圳”一名很普通,且无法给他带来实感;他反而感觉“驻马店”一名颇为厚重,可以让他联想起雄浑浩大的古代战争。总而言之,地名的审美我认为本质是一个艺术问题,是主观的,是见仁见智的;而有关地名变更必要性的争论也是类似,大家往往各执己见,观点很难统一。但在实际情况下考虑大众的共同认知和共同审美趋势也是很有必的,毕竟让人民群众喜闻乐见是政府工作的重要部分。

三. 由文字改革造成的县名变更

我国近现代以来的地名变更,除去上文所述那些多是主动的、完全的名称改动,还有一类极为特殊的情况,我称之为“被动式不完全改名”——这就是因新中国早期文字改革运动导致的一系列地名变动。汉字是一个很有规律可循的系统,但同时也是一个体量庞大,充斥着冗余和特例的系统。历史上,汉字系统一直在不断发展,在实际需求的催生下,基于同一字型演化出多种异写法的情况可谓是比比皆是,基于同一个汉语单词在不同时空以不同理念创造出的异形字亦是随处可见,更别提由同一个汉字演变独立出去的五花八门的分化字。尽管在这发展的过程中,政府和民间都会尝试对汉字进行规范,比如限定“正体”、“通体”、“俗体”等各种概念,使大家伙的用字尽可能规范统一起来。然而但凡接触过古代文本的人都不难发现,受限于以雕版印刷和手抄为主的文献传播方式,古文本中各种俗体异体、同源字甚至是错别字相互通假共用的状况随处可见,一段话甚至一句话中多次出现的同一字采用不同写法也完全见得到。民国24年(1935)8月21日,中华民国教育部公布了《第一批简体字表》,开启了我国文字改革的序幕,然而该表次年就因为戴季陶等人的反对而被撤回。汉字简化直到新中国建立后才重新提上日程,1955年1月7日,中国文字改革委员会公布《汉字简化方案草案》,内含〈798个汉字简化表〉、〈拟废除的400个异体字表〉、〈汉字偏旁手写简化表〉三表。其中第二表后来被规范为《第一批异体字整理表》。1956年1月31日,《人民日报》全文发表了国务院的《关于公布〈汉字简化方案〉的决议》和《汉字简化方案》,又被称为“第一次汉字简化方案”。1964年5月,文字改革委员会出版《简化字总表》,一表含352个不作偏旁使用的简化字,二表为132个可作简化偏旁的简化字,三表是由第二表类推的1754字,统共2236字。之后,我国的文字改革工作就因政治动荡而中断,直至1977年“二简字”公布。然而由于先前一简字的成功推广和民众文盲率的大幅下降,社会用字习惯趋于稳定,总体简化思路不甚科学的“二简字”造成大量用字混乱,很快失去了活力,于1986年6月24日被废止。1986年10月10日,《简化字总表》发布,共收录2274个简化字和14个简化偏旁,从此我国的文字改革成果基本稳定和规范下来。2013年6月5日,国务院公布《通用规范汉字表》,三级字表共收录8102字,所附《规范字与繁体字、异体字对照表》收录了2546个规范字所对应的2574个繁体字,其中有96组合并简化;另调整了《第一批异体字整理表》,收录794组共1023个常见异体字。这里需要明确一个事实,即哪是“正体”、哪是“异体”、哪是“简体”、哪是“繁体”都是人为规定的。对于很多字,现行通用写法未必比其一些被整理归并掉的异体更“正”(“伞/傘—繖”),而港台通用的一些繁体字也未必比对应的大陆简化字更古老(“網—网”)甚至笔画更多(“強—强”)。不涉及偏旁推广的简化字有很多都是直接采用了存在多年的异写、俗写,或是恢复比通用繁体字型更古老的“本字”。不少我们通常以为是繁简对应关系的情况在官方的定义中则是正异对应关系,比如“異”在13年《通用规范汉字表》中就被定义为“异”的异体字而不是繁体字。其实就通用概念而言,采用异体字并不会引发多大的歧义:我写作“雞”抑或是“鷄”,效果是完全一样的,两个字意思都是“鸡”;我写作“證據”抑或“証㨿”(“証”同时也是日本新字体的简化方式),尽管严格来说“証”和“證”在源头上完全不是一回事儿,但就近古以来的通用含义,表达的也都是“证据”。不过如果是专有名词,问题就来了。尽管在某些通用含义上“寧”和“甯”可以相互替代,那我姓“寧”的和姓“甯”的就是同姓吗?尽管“遊”是“游”的分化字,“游”可完全代替“遊”,那“仙遊县”就能直接写作“仙游县”吗?我个人并不觉得一定不可以,但矛盾点在于专有名词很大程度上具有唯一编码的性质,通常是什么就得是什么,你可以说十进制下的“110”和“一百一十”、“壹佰壹拾”表达的含义一致,但这三者确实是完全不同的符号表达,实际功用也可能不尽相同。更何况人名和地名还涉及到个人情感和文化传承等感性的内涵,用字的唯一性就更显得重要。一对一的全等简化并不会对专名造成什么影响,无论是表记为“營口”还是“营口”,甚至是“営口”,你都很难说营口的名字被改动了。因为“營”、“营”和“営”在官方的标准用字规范里就是完全等同的,可以相互替代的。真正的矛盾在于汉字简化并不总是一对一的,有大量的异体字被归并,在正式场合被废禁,也有不少不甚相关的的字被合并简化为同一字。如此一来,专名是否要保留独特的惯用写法就成了一个颇有争议的问题。

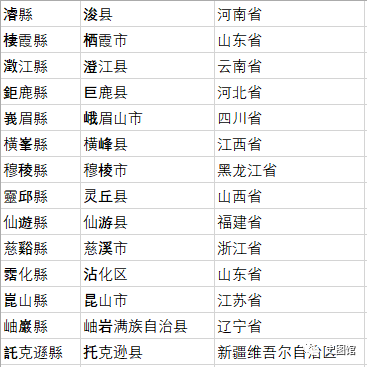

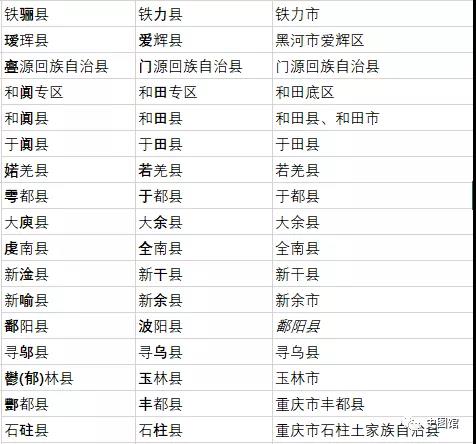

涉及异体字的地名

涉及合并简化字的地名

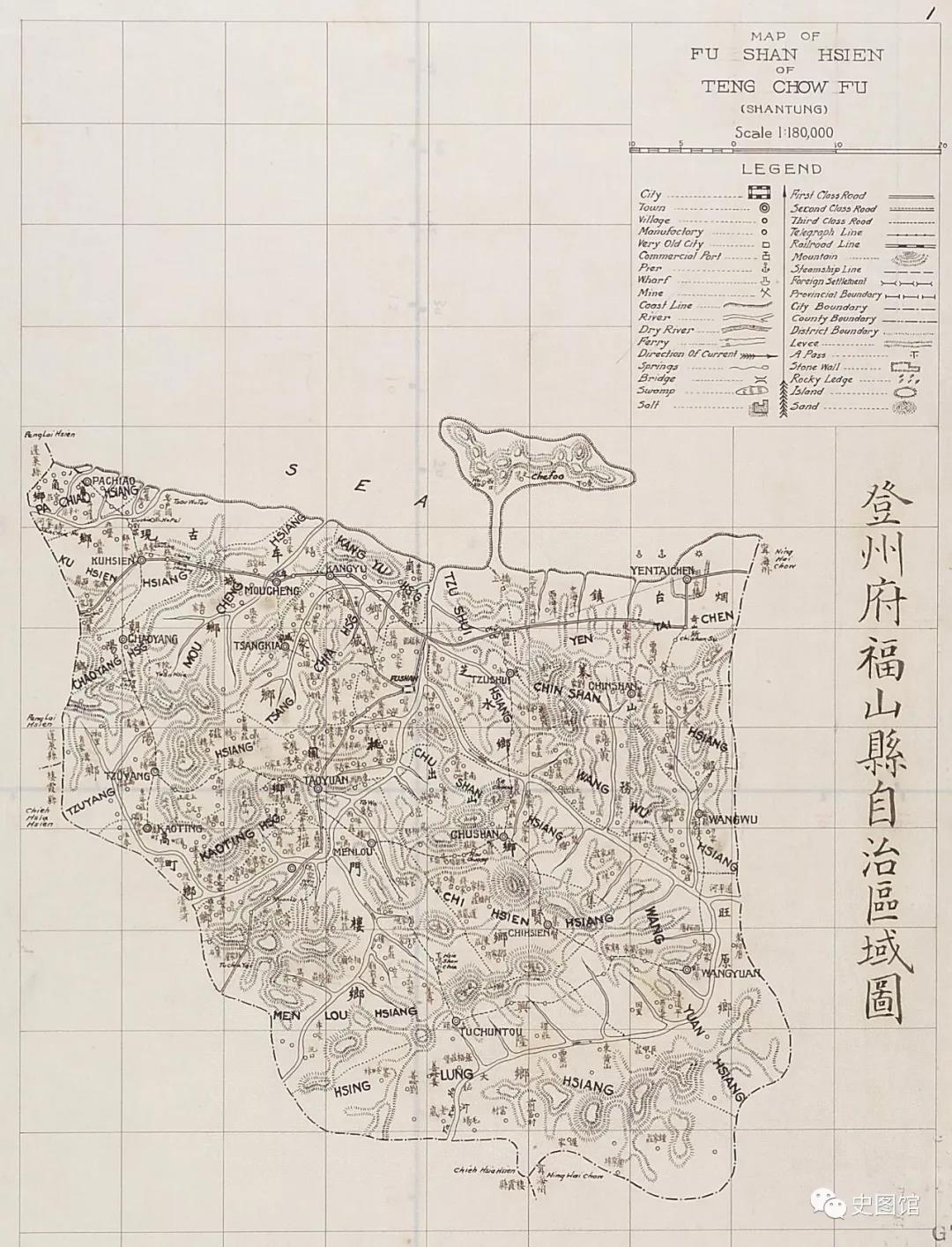

美国人所制1911山东全省州县自治区域图—福山县,此图中烟台镇即记为“烟台鎮”而非按《康熙字典》印刷正体“煙臺鎭”

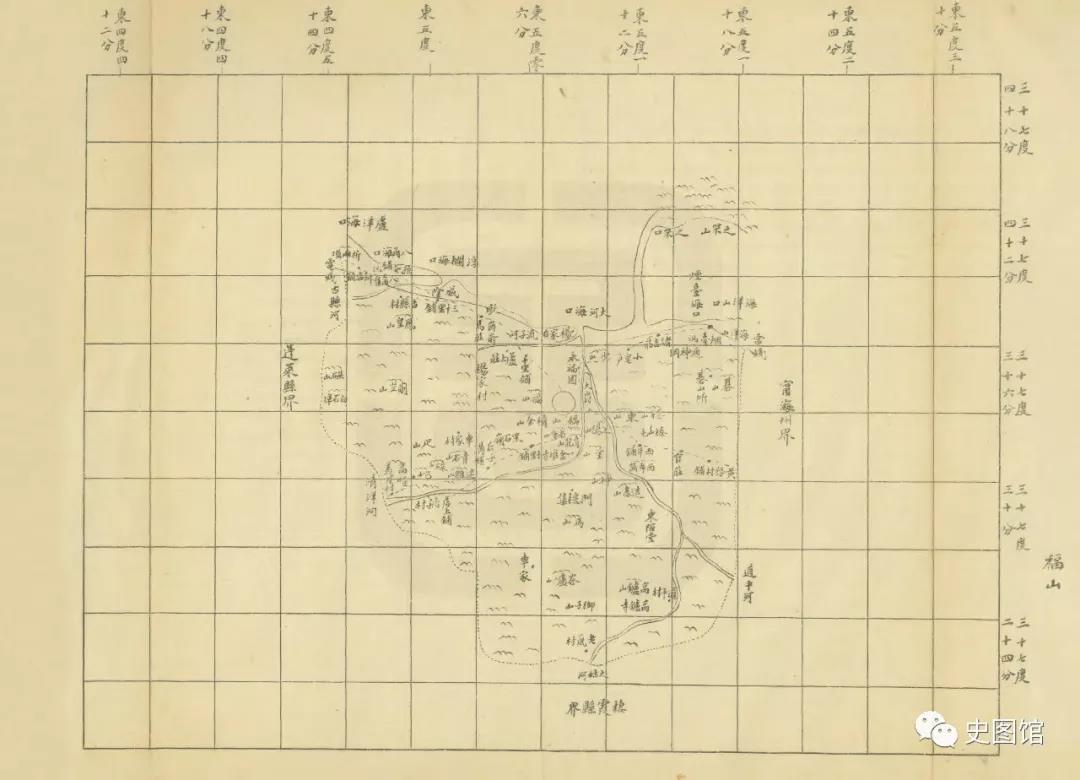

1915山东通志舆图志—福山县,此图中烟台海口记作“煙臺海口”,而烟台汎却记作“烟臺汎”;值得注意的是隔壁的宁(寜)海州在此图上被记作“甯海州”

涉及生僻字的地名