沈卫威:鸡鸣寺路一号内的政治

文章来源:本站 发布者: 发布时间:2020-10-16 阅读:1957 次

作者:沈卫威

中华大地,以鸡鸣寺为名的寺院就有多处,南京台城旧址旁的古鸡鸣寺名声最大。南京鸡鸣寺旁边,自1928年至1947年间新起一个建筑群落,被称为鸡鸣寺路一号,是国立中央研究院所在地。在民国,这处殿堂,是中国人的科学圣地。

湖山交映,城墙环绕,佛地梵音,南京鸡鸣寺路一号中央研究院的大院落里,中国学术界怀胎多时,将有自己的院士诞生。

1948年3月27日,春到南京,一年前刚刚建成的中央研究院办公大楼会议厅,经过评议会评议员五轮投票,选出了中国首届中央研究院院士八十一人。

9月23日,正值秋分,上午10时,国立中央研究院成立第二十周年纪念会暨第一次院士会议在中央研究院会议厅开幕。

1949年4月23日,距院士大会整整七个月,共产党大军在南京城西北两个方向同时渡江,青天白日旗在总统府落下。此时,中央研究院前的旗子也随背后鸡鸣寺晚钟的余音悄然下落,研究院大门也被轻轻地关上。院部所在地的几个研究所,尤其是历史语言研究所,因任职20年的所长傅斯年先行离去,大部分实物随部分人员迁台,早已是人去楼空。

朱洪涛摄

时值2009年10月29日,经历过晚清、民国、共和国的三朝老人,有着六十一年“院龄”的两朝院士,106岁的生物物理学家贝时璋在北京逝世。中国首届院士中的最后一位,也是最长寿者告别尘世。他的院士“院龄”高过院士萨本栋、梁思永的实际生存年龄。

科学殿堂,政治却无处不在。政治幽灵,时常会干扰学人的学术研究。这里,仅透过历史档案,看鸡鸣寺路一号中央研究院大院落里的政治。

先看这个学术共同体无法避开的党争。

1929年7月6日,中央研究院接到由国民政府主席蒋中正、行政院院长谭延闿、立法院院长胡汉民、司法院院长王宠惠、考试院院长戴传贤、监察院院长蔡元培共同签发《国民政府训令》第603号,转发中央常务委员会令,查禁共产党刊物《中国国民党问题研究》、《出版界》(原名《红旗》)、《曲线》、《青年杂志》(原名《列宁青年》)、《民心》。要求“严密检查,务期禁绝,是为至要”。随之,在7月29日又训令中央研究院,“对于本府密令不得泄露并禁报馆登载”。同时向中央研究院发送了《中央查禁反动刊物名册》,其中开列有《革命青年》、《无产青年》、《布尔塞维克》、《灯塔》、《红旗》、《列宁青年》、《共产党宣言》等174种。随后,国民政府不停地以密令方式通知中央研究院,追加查禁刊物,并进一步要求将《力的文艺》“全数勒缴焚毁”。甚至将国民政府通缉的共产党各级各省官员名单、苏俄政府在华人员名单,以及《防止共产党废历年关暴动办法》、《严防共党‘三一八’运动周之暴动》、《防范共党办法》都作为密令下发给中央研究院。

1933年5月23日,中国国民党南京特别市执行委员会密函第695号致中央研究院,说奉国民党党中央命令,“改善本市下级党部组织暨活动方式,所有本市各区分部一律秘密设置。其设置地点除由上级党部密函当地行政机关外,绝对不得公开。兹在贵院设立第一区第廿三区分部。相应函请查照,并祈严守秘密为荷”。签章的三位常务委员中,有一人是1960年在台湾被蒋介石逮捕并判刑十年的《自由中国》主持人雷震。中央研究院虽被设立秘密党部,却没有检举出任何“共产党嫌疑犯及反革命”分子。这实际上是学者的另一种政治抵抗。

1934年12月10日,由国民政府主席林森、行政院院长汪精卫、立法院院长孙科、司法院院长居正、考试院院长戴传贤、监察院院长于右任共同签发《国民政府训令》第909号,令中央研究院“尽量扶助附设机关内之区分部,以利工作等”。

据三九三-1037《中央宣传委员会关于如需向外订购某种反动刊物必须开列刊名出版处等以便查照放行与中央研究院的来往文书》所示,1932年8月1日,中央宣传委员会作为“秘密件”致中央研究院,要求如需向外订购某种反动刊物,先申报后放行,否则“必将予查扣”。1935年9月30日,教育部部长王世杰致函中央研究院,要求对《清史稿》的“政治偏见”进行处理,令史语所写一篇序言,责令印行《清史稿》的书商将其刊诸卷首,以纠政治偏见,“免滋淆惑”。

上述行为是针对中央研究院的群体性政令,对科学家个体来说,没有实际的影响或学术干预,学者个体可以置之不理。但接下来的这件事,却是“热粘皮”的巧取豪夺,属于极权政府与个人崇拜合谋后,对中央研究院每个人在内的集体绑架。

1936年3月16日,南京市市长马超俊为蒋委员长祝寿募捐之事,致函中央研究院,说“蒋委员长频年戡乱,劳苦功高,本年欣逢五十寿辰,来电所拟筹购飞机,藉表庆祝,以扬国威”,要求中央研究院派代表参加筹备会商。

1936年3月25日下午,行政、立法、司法、考试、监察五院及军事委员会,联合召开“庆祝蒋委员长寿辰”(五十寿辰)第一次常务会议,南京市市长马超俊担任主席,组织决议公务员及党部工作人员,以各自薪水高低,按比例捐款,并列出具体比例。对特别办公费、机关预算内拨款、出租房房主,都列出具体捐款标准,用于集款购买飞机。中央研究院也得到捐款训令,并相应制定了院内人员捐款标准。此事由中央研究院代理总干事丁夑林负责(朱家骅为总干事),他在请示院长蔡元培后,决定以六月份一个月的薪水额为准数,直接按比例扣,并写信通知中央研究院文书主任王显廷执行。被直接扣薪为蒋介石祝寿,科学工作者第一次遇到。

10月1日,南京市特别党部不甘落后于市政府,也向中央研究院发出召开筹备会通知,说10月29日,为蒋委员长五十寿辰,“蒋委员长为本党之唯一革命领袖丰功伟绩中外同钦值五旬寿辰首都各界自应热烈庆祝以示爱戴领袖之忱”。特决定在10月2日召开筹备会。

南京市党部在蒋介石生日这一大事上,最先闹出个大乌龙。他们最初通令全国10月29日为蒋介石祝寿,但经中央研究院天文研究所研究人员推算,蒋介石的生日为10月31日。于是,在10月22日,南京市党部又转发中央执行委员秘书处急电,专门发文更正。通知说“蒋副主席诞辰,经天文研究所推算,应为十月三十一日”。

中央研究院天文研究所专家不失时机,略施小技,却干了一件政治大事。以至于六年后,中央研究院贯彻国防最高委员会和国民政府有关研读讨论《中国之命运》的命令时,在工程、化学、地质、物理、史语、社会、气象、动物八所之外,天文研究所没有被列为“研读讨论”单位。但是天文所还是应时交出了“讨论结果及批评意见”。

至7月4日,中央研究院全体职员共征集国币2992元7角9分,参加集款购买飞机为蒋介石祝寿。10月1日,南京特别市党部为筹备10月31日蒋介石五十寿辰庆祝会,通令中央研究院,届时派定“负责代表准时到会参加”,同时开列宣传蒋介石的标语16条、口号14句。随后,中央研究院收到一系列相关通知,诸如升旗结彩,领取10月31日在明故宫机场典礼参加来宾证、上报参加人数、领队等。最后,中央研究院派出了以王显廷为领队的150人队伍,参加庆典。

29日,中央研究院被通知参加10月29日“首都各界庆祝蒋委员长寿辰献机铁通号、天长号、天寿号、京市号、忠勇号、空军同仁号命名典礼”。

当年,在中央政治学校执教的黄淬伯(随后为中央研究院历史语言研究所研究员,1949年以后为南京大学中文系教授)参加了祝寿庆典,他在日记中写道:

是日为蒋介石先生五十生辰,学校停课。余与宣志于午前九时至明故宫飞机场参观献机典礼。军政学校各团体及民众参与者数十万人,旗帜飘扬,老幼欢腾。十时许,天空航队自南而至,排成“中正”二字献祝之,技之奇观也。俄而分队,从东方西向横贯会场,掠人头而过,疾驰如鹰隼。不及计其数,约言之凡六十余架。献机致祝以充国防,其义宏远矣。(未刊整理稿)

据蒋介石日记所示,他在十月的“本月反省录”中写道:“献机祝寿捐款,其总数虽尚未明了,而所知者已在壹千万圆以上,此实为国民信仰与爱国热忱之表示,乃为中国空前之盛举,人心不死,民族复兴实增无穷之希望,小子能不慎勉乎哉。”[此据网络电子本《蒋介石日记》(1917-1936),手稿本-美国斯坦福大学胡佛研究所档案馆藏]

既不是赈灾捐款,也不是为华北抗日将士募集资金,而是为蒋委员长祝寿,真可谓逆天行事。

天道天理,乐极生悲。用强征摊派的所谓集款,将资金集到了,蒋介石还没来得及坐上新购的飞机,却在42天之后的凌晨5时半,被张学良、杨虎城兵谏的枪声惊起,翻墙而逃,躲到华清池后骊山上的一处大石缝里,冻了三个半多小时。

蒋介石获释回到南京后,南京市特别党部,12月27日上午在飞机场举行市民庆祝大会及会后大游行。中央研究院院长蔡元培被通知参会。同时,南京市特别党部要求中央研究院整队到达飞机场,并指定负责人担任指挥纠察职务;在27日当天,必须在中央研究院门首悬旗结彩,搭盖“庆祝蒋委员长回京”牌楼;书写三项标语:蒋委员长万岁 中国国民党万岁 中华民国万岁。有趣的是,同一地点,参与游行的这拨人,正是10月31日的祝寿者。

“万岁”是中国几千年来最大的谎言,人人知道没有“万岁”,绝对不能“万岁”,却要故意高喊。我辈见证了蒋介石、国民党、中华民国无法“万岁”的历史事实。追求实事求是,信奉科学与纯粹学术的中央研究院,在党国体制下生存,不得不受这种虚伪世道的捉弄。老谱将不断被袭用,革了别人的命,又被迫陷入“万寿无疆”、“万岁,万岁,万万岁”时代。中国人一代一代就这样生活在虚伪、愚昧的时空中,一直无法自我长进。

书报审查制度主要是国民党用来整治“左翼”文化和民主言论的,对中央研究院的科学工作者并未构成实际的威胁或干扰。但官方意识形态政治导向,却相应会绑架中央研究院学者的学术活动。这主要是国民党党部和中宣部参与其中,并殃及中央研究院。考试院下属铨叙部李培基、贾景德两任部长和考选委员会委员长陈大齐曾多次致函中央研究院,要求参加各类著作审查。这是作为另外一项任务,中央研究院各研究所同人,必须承担各级部门送来的“专门或特殊著作”审查工作,特别是公务员任用案内所送的著作审查。对于“专门著作”和“特殊著作”的界定,陶孟和、侯光坰给出相应的意见。被审查的著作很多,数以百计,如《政治学新论》(邱昌渭著)、《政治学纲要》、《中国民法婚姻论》、《意大利民族性》(梁寒操著)、《中国新文学运动史》、《中国通史》、《中国史纲要》、《苏联十六联邦共和国概述》、《纳粹德国》、《中美政府人事管理之比较》、《民生主义土地政策》、《世界宪政与五权宪法》、《五权宪法之研究》、《中日战争的责任问题》等。

在数以百计的被审查著作中,胡适、傅斯年、竺可桢、赵太侔、吴学周、陶孟和、黄汲清、茅以升、冯友兰、陈衡哲、顾颉刚、孙本文、沈宗瀚、周仁、钱崇澍、王家楫、岑仲勉、梁方仲、蔡翘、李宗恩、杨端六、吴定良、萨本栋、凌纯声、王世杰、钱端升、雷海宗、陈达、艾伟、章元善、劳幹、高济宇、邱昌渭、浦薛凤、叶企孙、宗白华、邵力子、唐君毅、周仁、王世杰、顾毓琇等数以百计的学者都作为评审者,写有相关评审意见。这些评审者,多是业内的知名专家学者,在1948年院士选举时,有多人当选为院士。

而对“特殊”著作的审核,一部分则含有政治任务的压力。

如1943年缪凤林在审查《中国通史》史时,被要求以“特殊著作”审查,审读意见中,缪凤林特别指出此书的观点,是“以阶级斗争一观念贯串全史”,“作者似信奉某种主义或先有某种成见。其编述此书不过以史事为其所信仰之主义中奴隶,以证明其已具之结论”。缪凤林给出的审查结论是:“其内容既多出人意表之错误,其观点尤属矫妄已极。”

傅斯年对此书的审查报告,有学理辨析。他认为作者“对于史学与历史之分别弄不清楚,以至于误解蔡元培先生‘史学就是史料学’之说”。同时指出,在同类著作中,“邓之诚之二千年史,充满类书之陈腐气;缪凤林之通史讲义任意发挥空论”。

刘大钧审查《中国经济建设之理论与实施》时,给出的意见是:一、违反总理遗教与总裁之政策。二、曲解遗教。三、不明经济学理。作者于经济学理似乎少研究,故错误之处甚多,且不免自相矛盾。

中国国民党南京特别市执行委员会,也一直将自己的“党务工作”往中央研究院渗透。每当政治军事形势吃紧时,就要加强国民党的领导。

继1928-1929年第一次党务活动高潮,1938-1939年、1947年又来过了两次。

1929年8月14日,中央研究院职员党籍调查,仅显示气象所测候生周荫棠、测候员刘治华两人。其他人可能是秘密的,不愿公开。

1938年12月6日,国民党中央执行委员会调查统计局(“中统”),以调查各机关职员党籍为由,致函中央研究院。化学所回复是“本所职员均未入党”。12月27日,整个中央研究院统计结果,共有党员11人:蔡元培、周文治、刁光辉、阮鸿仪、何桂辛、李行圣、冯騛、李四光、周文龙、吴定良、陈士毅。1939年6月20日,国民政府文官处公函,转发中央执行委员会组织部函,“通令各级党部对各该地未入党之公务员,尽量劝导加入本党,并函国民政府通饬全国各级机关主管长官,首先加入本党,以资倡导,而期充实本党力量”。中央研究院特将此函转发到各研究所。

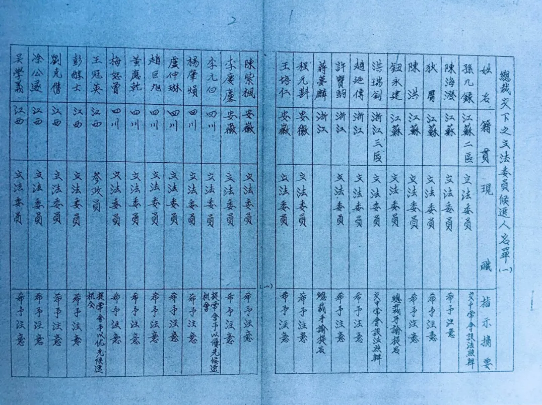

现据1947年的档案资料显示,至1947年1月,国民党已经在中央研究院院内又发展了15位党员。

此时,中央研究院属于中国国民党南京市第十六区第十三分部,十五位新党员名录显示:

萨本栋 中研院总干事

刘次籣 秘书主任

王懋勋 秘书

余又荪 秘书

王梦鸥 秘书

辜孝宽 总务主任

王恩隆 组员

丁建中 组员

吕仲明 科员

吴家槐 科员

朱宝昌 组员

程元龙 组员

刘求实 书记

彭雨新 社科研究所助理研究员

余建章 地质研究所研究员

总干事萨本栋任厦门大学校长时,为陈立夫、朱家骅1945年向国民党中央推举申报的98位“最优秀教授党员”之一。

1月20日下午四时,中央研究院所在的十三区分部党部开会,选举出席第十六区代表大会党员余又荪、王恩隆两名。同时分配党务工作,书记余又荪,组训王懋勋,宣传余建章,王梦鸥协助组训,吕仲明协助宣传。

3月11日中央研究院的党员,改归五十七区党部常务执行委员万绍章领导,原有番号改为十五区分部。作为分部,正式成立东区党部,万绍章、王斌、赵葆全、彭道真、王恩隆当选为东区党部执行委员,伍沃良、朱传钧为候补执行委员。其中万绍章在教育部任职。现存档案中,还保存有1947年3月28日,第十五区分党部第一次党员大会举行新选执行委员时,张先柳、倪挚怀、顾节安的“誓词”。

1935年中央研究院评议会的建立,为这一学术共同体内的学者,确立了投票权,使得学者个体拥有超越政治、党争和“忤旨”的绝对权力。一人一票的现场表决权,是最为直接、看得见的民主权利,也是自由思想和独立人格的现场展示。在这个公共自由空间,学者的投票权最具民主性和权威性。

民国的政治生活中,蒋介石有“下手谕”(“下条子”)的习惯,这是政治集权最为典型的做派,是长官意志的集中体现(这种现象,民国时期通常称为“下条子”,1949年以后大陆政坛改称“领导批示”)。中国第二历史档案馆三四(4)-8一份《蒋介石交下之立法委员候选人名单》中,将“指示摘要”分为:交中常委设法办理、希予注意、总裁手谕提名、提常会予以优先候选机会、注意办理、交中常委设法照办。其中在86位候选人中,就有蒋介石的“总裁手谕提名”七人:钮永健、蒋梦麟、丁惟汾、张继、张善舆、陈辉德、颜惠庆。这样产生的委员为谁立法,听谁的话。是代表民意立法,或是听从蒋介石的个人意见。答案自明。

选自中国第二历史档案馆

傅斯年强调中央研究院评议会的真精神是坚守以“学绩为断”的公正性,不“阿其所好”。要说学者“真精神”的体现,还得说中央研究院评议会举行的选举院长候选人一事。中央研究院评议会评议员,在1940年3月5日蔡元培去世后选举新任院长时,第一次展示了知识精英与政治极权领袖的公然对抗,结果是前者完胜。

在中央研究院评议会评议员这里,蒋介石“下条子”不管用。这样,就有了翁文灏、朱家骅、胡适三位院长候补人选由投票胜出。一人一票,把蒋介石“下条子”提名的院长候选人顾孟余干掉。

接下来是院士选举时,评议会评议员超越政党政见,以纯粹学术为选举标准据理抗争,使得左派学人郭沫若当选。这里引述当时(1947年10月17日)以“历史语言研究所代理所长”(所长傅斯年因高血压病赴美医治)名义,列席院士评议会的夏鼐日记为证据,其中涉及到朱家骅、萨本栋、吴有训(正之)、巫宝三、陶孟和、胡适及夏鼐本人等多位与会者,对郭沫若是否能够当选院士的意见:

上午评议会继续审查名单。关于郭沫若之提名事,胡适之氏询问主席以离开主席立场,对此有何意见。朱家骅氏谓其参加内乱,与汉奸罪等,似不宜列入;萨总干事谓恐刺激政府,对于将来经费有影响;吴正之先生谓恐其将来以院士地位,在外面乱发言论。巫宝三起立反对,不应以政党关系,影响及其学术之贡献;陶孟和先生谓若以政府意志为标准,不如请政府指派;胡适之先生亦谓应以学术立场为主。两方各表示意见,最后无记名投票,……表决结果,以14票对7票通过仍列入名单中。(《夏鼐日记》卷四第150—151页,华东师范大学出版社,2011)

选自网络

朱洪涛摄

在此时中央研究院的行政管理体制中,代院长朱家骅兼任评议会议长,翁文灏是评议会秘书,萨本栋是总干事。但他们在学术评议会中实际权力,仅仅是投票表决时的各自一票而已。这是学术评议会学术精神的核心问题,也是个体与群体学术关系的内在关联。体制与程序设计很重要。好的学术制度,是学术公正的基本保障。

教育部长、中央研究院代院长朱家骅站在党国的立场,视郭沫若“参与内乱”;中央研究院总干事担心郭沫若当选“刺激政府,对于将来经费有影响”;中央大学校长吴有训恐郭沫若“将来以院士地位,在外面乱发言论”。每个人坐的位置不同,对郭沫若所持的态度不一。

这是民国的学术现场。有政治介入,但学者所坚守的学术立场和共同扛起的学术责任伦理,成功将政治干预击退。-原刊《随笔》2020年第5期,略有改动